玉米细菌性茎腐病的识别、发生规律与防治技术

| 发布时间: | 2025/11/12 15:16:33 | 人气: | 3148 |

一、病害典型识别

玉米细菌性茎腐病又称 “烂腰病”,在田间发生普遍,一般田块病株率约 10%,严重地块可达 20%,对玉米产量造成显著影响。

该病主要危害玉米植株中部的茎秆和叶鞘,核心识别特征集中在病部腐烂与异味表现,具体如下:

初期症状茎节或叶鞘上先出现水渍状腐烂斑,病部组织迅速软化,同时散发出明显的臭味,这是细菌性病害的典型特征之一。叶鞘症状叶鞘上的病斑形状不规则,边缘呈浅红褐色;若田间湿度较大,病斑会向上下快速扩展。后期危害严重发病时,通常在出现症状后 3~4 天,病部以上的植株便会因茎秆支撑力丧失而倒折,病部可溢出黄褐色、带有腐臭味的菌液;若遇干燥条件,病斑扩展速度减缓,但病部茎秆仍易折断,导致植株无法抽穗或结实。

二、病原菌特性与传播途径

(一)病原菌特性 引发玉米细菌性茎腐病的病原菌主要有两类:胡萝卜欧文氏菌玉米专化型

属于欧文氏菌属细菌,具有较强的腐生能力,可在病残体中长期存活。玉米假单胞杆菌属于假单胞菌属细菌,能通过种子或病残体携带越冬,适应性较强。

这两类病原菌均以菌体形式在田间病残体和种子上越冬,成为次年发病的主要初侵染源。

(二)传播途径

初侵染源扩散越冬后的病原菌随病残体腐烂分解进入土壤,或通过带菌种子播种传入田间,构成初侵染基础。田间传播病原细菌可借助风雨、灌溉水的流动进行扩散,也能通过蚜虫、玉米螟等害虫取食造成的伤口间接传播;田间耕作、叶片摩擦等农事活动产生的伤口,也为细菌侵入提供了通道。侵入方式病原菌主要通过植株的气孔、皮孔等自然孔口,或害虫及农事操作造成的伤口侵入茎秆和叶鞘组织,进而引发病害。三、发病关键影响因素

气候条件高温高湿是诱发该病的核心环境因素,适宜的温度加速细菌繁殖,高湿度则利于细菌扩散和侵入,显著提升发病概率。栽培管理地势低洼、排水不良的田块,田间湿度长期偏高,发病较重;种植密度过大导致田间通风透光差,湿气滞留,易诱发病害;偏施氮肥而磷、钾肥不足,会使植株茎秆柔嫩、抗病性下降,加重发病程度。虫害影响玉米螟、蚜虫等害虫为害造成的伤口,会破坏植株表皮保护屏障,为病原菌侵入提供便利,虫害严重的田块往往发病更重。品种抗性不同玉米品种对细菌性茎腐病的抗性差异显著,大面积种植感病品种是病害流行的重要诱因。四、综合防治策略

(一)选用抗病品种

选用抗病品种是防控该病最经济有效的措施。在病害常发区、重发区,应优先选择经田间验证表现高抗或耐病的品种,从源头降低发病风险。

(二)强化农业防治

轮作倒茬实行玉米与豆类、薯类等非禾本科作物合理轮作,避免连作,减少土壤中病原菌的积累。清洁田园玉米收获后及时清除田间病残株,集中烧毁或深埋,降低田间越冬菌源基数。优化田间管理根据品种特性合理密植,改善田间通风透光条件;完善田间排灌系统,雨后及时排水,防止湿气滞留;均衡施用氮、磷、钾肥料,避免偏施氮肥,增强植株抗病能力。虫害防控加强玉米螟、蚜虫等害虫的监测与防治,减少害虫造成的伤口,降低病原菌侵入机会。

| 还没有对此评论! |

推荐游玩

- ≡推荐阅读

- ≡推荐农业基地

- 湖北秭归脐橙批发,价

- 秭归脐橙:湖北省宜昌市秭归县特产。国家地理标志产品,口感酸[巴南区]

电话:

- 重庆生鲜配送,蔬菜,

- 重庆亿禾蔬农业发展有限公司专营:重庆蔬菜配送、生态蔬菜配送[江津区]

电话:

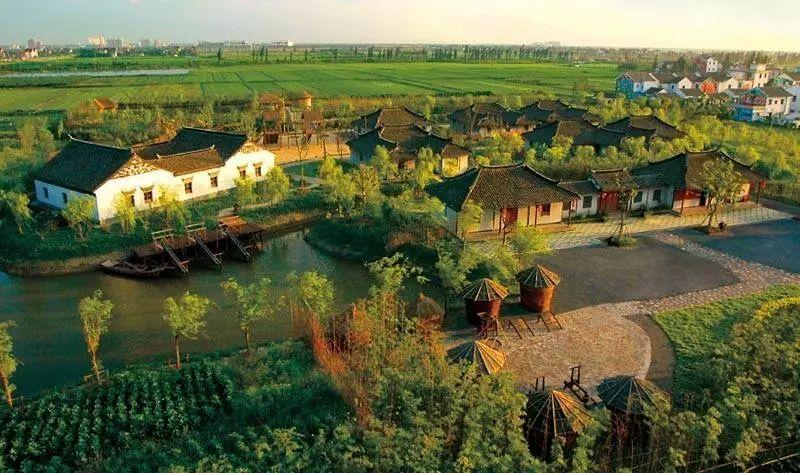

- 重庆市南川区【乡村振

- 重庆市南川区【乡村振兴田元综合体项目】使用权转让合作项目资源[南川区]

电话:

- 重庆小区绿化花卉,市

- 重庆市祥贵源生态旅游开发有限公司除主要从事花卉,苗木,保健[潼南区]

电话:

- 现在野猪肉可以吃了,

- 现在野猪肉可以吃了,重庆野猪肉大量批发。喜欢土货的朋友都可[渝北区]

电话:

- 重庆鲜黄牛肚批发,毛

- 黄牛肚大量批发,有需要的朋友可以联系我们这个是真正新鲜的毛[巴南区]

电话:

- 重庆花卉种植批发,小

- 我们的产品主要有: 草花系列:金盏菊、万寿菊、国庆菊、翠菊[潼南区]

电话:

- 重庆乔木园林种植基地

- 我们是一家大型*从事园林绿化 ,种植景园绿化树木[潼南区]

电话:

- 贵州毕节万亩樱桃批发

- 贵州毕节万亩樱桃快成熟了有需要的朋友可以来采摘,也可以直[巴南区]

电话:

- 长寿区云台镇300亩

- 长寿区云台镇鲤鱼村300亩土地出租流转,该地块交通方便,位[长寿区]

电话: