玉米地下害虫金针虫的识别、习性与防治技术

| 发布时间: | 2025/11/4 15:32:49 | 人气: | 13 |

一、害虫发生与危害特点

金针虫是鞘翅目叩甲科幼虫的统称,俗称钢丝虫、芨芨虫,是玉米苗期重要的地下害虫。为害玉米的主要种类有沟金针虫、细胸金针虫和褐纹金针虫,其分布具有明显的地域特征:

沟金针虫北起辽宁,南至长江沿岸,西达陕西、青海,在旱作区的粉沙壤土和粉沙黏壤土地带发生较重;细胸金针虫分布于东北北部至淮河流域及西北等地,以水浇地、潮湿低洼地和黏土地带为害突出;褐纹金针虫主要见于西北和华北地区。

该害虫在旱作田块发生普遍,水浇地也有分布,对玉米的危害集中在种子萌发期和幼苗期:咬食刚播下的萌发种子,啃食胚乳后使种子仅剩空壳无法发芽;为害幼苗时,会蛀食须根、主根及根茎节,导致幼苗枯死,严重时造成田间缺苗断垄。此外,还可钻入茎秆、大粒种子或块茎内取食,影响作物生长并降低品质。

金针虫的形态特征具有鲜明辨识度,核心识别要点如下:

金针虫生活史漫长,且活动规律与环境条件密切相关,具体特点如下:

金针虫的防治可参照蛴螬的综合防控思路,结合其习性特点采取针对性措施:

二、害虫典型识别

三、生活习性特征

四、综合防治策略

(一)农业防治措施

合理轮作与茬口调整根据不同金针虫种类的生态偏好调整作物茬口,如针对细胸金针虫喜潮湿的特点,避免水浇地连作玉米,可减轻为害。科学施肥农家肥需充分腐熟后施用,防止携带金针虫幼虫或卵进入田间;施用碳酸氢铵等具有挥发性气味的化肥,对金针虫有一定驱避作用。深耕翻土灭虫秋收后进行深翻深耕,将地下越冬的幼虫、成虫翻至地表,使其经风干、冻死、天敌捕食或机械损伤而死亡,降低虫源基数。人工捕捉施用农家肥前筛出其中的幼虫;发现田间缺苗断垄时,在受害植株根部周围挖土捕捉幼虫并杀灭。

| 还没有对此评论! |

- ≡推荐阅读

- ≡推荐农业基地

- 重庆生鲜配送,蔬菜,

- 重庆亿禾蔬农业发展有限公司专营:重庆蔬菜配送、生态蔬菜配送[江津区]

电话:

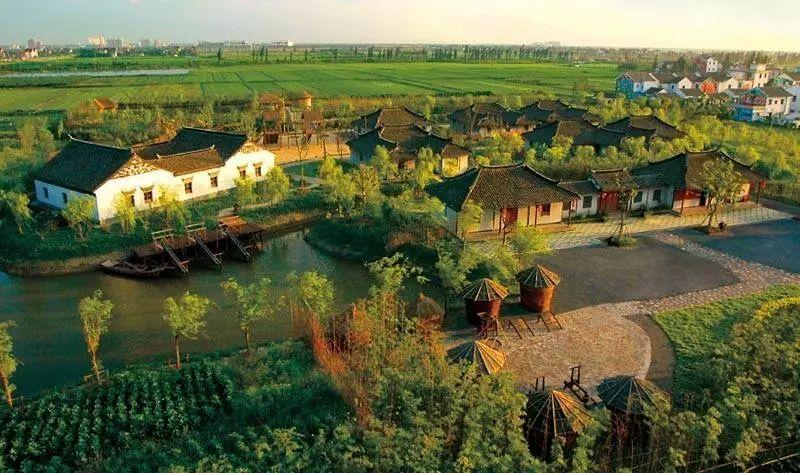

- 重庆市南川区【乡村振

- 重庆市南川区【乡村振兴田元综合体项目】使用权转让合作项目资源[南川区]

电话:

- 重庆小区绿化花卉,市

- 重庆市祥贵源生态旅游开发有限公司除主要从事花卉,苗木,保健[潼南区]

电话:

- 现在野猪肉可以吃了,

- 现在野猪肉可以吃了,重庆野猪肉大量批发。喜欢土货的朋友都可[渝北区]

电话:

- 重庆鲜黄牛肚批发,毛

- 黄牛肚大量批发,有需要的朋友可以联系我们这个是真正新鲜的毛[巴南区]

电话:

- 重庆花卉种植批发,小

- 我们的产品主要有: 草花系列:金盏菊、万寿菊、国庆菊、翠菊[潼南区]

电话:

- 重庆乔木园林种植基地

- 我们是一家大型*从事园林绿化 ,种植景园绿化树木[潼南区]

电话:

- 贵州毕节万亩樱桃批发

- 贵州毕节万亩樱桃快成熟了有需要的朋友可以来采摘,也可以直[巴南区]

电话:

- 长寿区云台镇300亩

- 长寿区云台镇鲤鱼村300亩土地出租流转,该地块交通方便,位[长寿区]

电话:

- 报名参加重庆私家菜园

- 久居繁华都市,是否想要回归乡野,带着孩子体验田园生活?重庆[巴南区]

电话: