小麦孕穗期管理黄金法则:三招实现穗大粒多,亩产提升12%+(附一喷三防)

| 发布时间: | 2025/4/18 14:51:50 | 人气: | 1625 |

当前正值小麦孕穗关键期——这个决定全年产量的 "黄金 20 天",却面临着小花退化率超 70%、倒伏风险攀升、病虫害高发等多重挑战。农业农村部数据显示,科学管理田块较常规田每穗粒数可增加 5-8 粒,千粒重提升 1.5 克以上,亩产增幅达 8%-12%。

作为小麦产量形成的核心生理期,孕穗期管理究竟藏着哪些提质增产的关键密码?今天和小编一起来拆解水肥调控、病虫防治、抗逆栽培三大核心技术,助您把握关键节点实现丰产丰收。

一、孕穗期:决定小麦产量的核心生理期

在小麦生长周期中,孕穗期(通常处于拔节后期至抽穗前,春小麦约在 4 月中下旬至5月初,冬小麦多在4月上中旬)是产量形成的关键节点。

这一阶段小麦生长中心由分蘖、茎秆伸长转向穗部发育,植株体内养分分配格局发生显著变化。据研究显示,孕穗期穗部小花分化数量可达每穗80-100个,但自然条件下仅30%-40%能发育成有效籽粒,其余因养分竞争、环境胁迫等因素发生退化。

若遭遇干旱、低温、病虫害等逆境,或管理措施不当,小花退化率可高达70%-80%,导致穗粒数减少15%-20%。河南农业大学连续三年田间试验表明,科学管理田块较常规田块每穗粒数增加5-8粒,千粒重提高1.2-1.5克,增产幅度达 8%-12%。

二、小麦孕穗期田间如何精准管理

(一)水肥调控技术规范

1. 水分管理关键参数

孕穗期小麦日均耗水量达4-5毫米/天,土壤田间持水量需维持在75%-80%(沙壤土下限70%,黏土上限85%)。灌溉技术要点如下:

灌溉时机:当50-100厘米土层含水量低于田间持水量65%时启动灌溉,建议采用喷灌或滴灌,单次灌水量40-50立方米 / 亩,确保0-40厘米土层湿润均匀。

区域差异策略:北方雨养区结合气象预报,在孕穗初期(旗叶露尖期)进行预防性灌溉;黄淮海灌溉区推行 "三水两肥" 模式,即拔节期、孕穗期、灌浆期各浇水一次,孕穗水占总灌水量 30%;长江流域及以南地区建立 "三沟配套" 排水系统,确保雨后 24 小时内田间无明水,地下水位降至 60 厘米以下。

2. 养分精准供给方案

根据土壤肥力检测结果实施配方施肥,目标养分吸收量为:氮素 (N) 2.5-3.0克/穗,磷素 (P₂O₅) 1.2-1.5克/穗,钾素 (K₂O) 2.0-2.5克/穗。

土壤追肥:针对返青期未追肥或群体偏弱田块,亩施尿素 5-7 公斤(纯氮 2.3-3.2 公斤)+45% 复合肥(15-15-15)10-15 公斤,采用条施或穴施,距植株 5-7 厘米处深施 5-10 厘米。

叶面补肥:构建 "氮磷钾+中微量元素" 复合喷施体系,具体配方为:0.5%尿素(含氮5克/升)+0.3%磷酸二氢钾(含P₂O₅1.35克/升、K₂O2.1克/升)+0.1%螯合硼(B≥100克/升)+0.05%钼酸铵,每亩喷施溶液量30-40升,于孕穗初期(小花分化期)和孕穗中期(雌雄蕊分化期)各喷施一次,间隔7-10天。

(二)病虫害综合防控技术

1. "一喷三防" 标准化方案

针对孕穗期主要病虫害(赤霉病、条锈病、白粉病、蚜虫、吸浆虫),推行农药减量增效技术:

杀菌剂组合:40% 唑醚・戊唑醇悬浮剂(吡唑醚菌酯 10%+ 戊唑醇 30%)20-30 毫升 / 亩,或 25% 丙环唑乳油 30-40 毫升 / 亩,对赤霉病预防效果达 75%-80%,对锈病、白粉病持效期 15-20 天。

杀虫剂组合:5% 高氯・吡虫啉乳油 50 毫升 / 亩(高效氯氰菊酯 5%+ 吡虫啉 5%),或 25% 噻虫嗪水分散粒剂 10 克 / 亩,兼治蚜虫、吸浆虫、麦叶蜂等,持效期 20-25 天。

助剂添加:加入 0.01% 芸苔素内酯水剂 10 毫升 / 亩,或有机硅助剂 5 毫升 / 亩,提高药液附着率和渗透能力,减少农药漂移。

2. 施药技术规范

最佳时间:选择晴日上午 9-11 时或下午 3-5 时,避开小麦扬花期(田间开花率>10% 时暂停施药),单次作业时间不超过 4 小时。

喷雾参数:采用扇形喷嘴,喷雾压力0.3-0.5兆帕,雾滴粒径200-300微米,确保冠层穿透率≥60%,亩喷药液量30-40升(手动喷雾器)或 15-20 升(植保无人机)。

安全间隔:距水产养殖区、饮用水源地500米内地块,禁止使用有机磷类农药;施药后24小时内遇中雨需补喷,补喷剂量按原方案70%执行。

(三)抗倒伏关键技术措施

1. 茎秆形态调控技术

通过生理调控优化茎秆结构,目标茎秆基部节间长度<5厘米,茎壁厚度>0.3毫米,抗折力>30牛顿。具体措施:

叶面喷施:孕穗初期(旗叶展开期)亩用5%烯效唑可湿性粉剂30-40克(有效成分1.5-2.0克),或0.2%矮壮素水剂100毫升,兑水30升均匀喷雾,抑制节间细胞伸长,增加维管束数量15%-20%。

农艺措施:对冬前旺长田块(主茎6叶1心以上),在早春返青期进行镇压处理,镇压次数2-3次,间隔5-7天,每次镇压强度为50-70公斤/平方米。

2. 养分平衡调控技术

严格控制氮肥施用量,孕穗期追氮量不超过全生育期总氮量20%,确保碳氮比(C/N)维持在 8-10。增施钾肥提高茎秆木质化程度,亩施氯化钾10-15公斤(K₂O6-9公斤),或叶面喷施 0.5% 硫酸钾溶液(K₂O4.5克/升),间隔 10 天连喷 2 次,促进纤维素和木质素合成。

三、孕穗期禁忌事项与风险规避

(一)施肥管理禁忌

1、氮肥过量风险:当土壤无机氮含量>30毫克/公斤时,过量追氮(亩施纯氮>7公斤)易导致:

硝酸还原酶活性下降,硝态氮累积引发土壤次生盐渍化。

植株体内游离氨基酸含量升高,增加蚜虫取食偏好性。

贪青晚熟,灌浆期缩短3-5天,千粒重降低2-3克。

2、叶面肥禁忌组合:禁止混用碱性农药(如石硫合剂)与酸性叶面肥(如磷酸二氢钾),两者混合易产生沉淀,降低肥效;含金属离子的叶面肥(如螯合钙)需单独喷施,避免与含磷肥料发生拮抗反应。

(二)植物生长调节剂使用禁忌

孕穗期禁止使用多效唑、甲哌鎓等延缓型调节剂,此时植株生长点已进入生殖发育阶段,调节剂会抑制穗轴伸长,导致穗长缩短10%-15%,穗粒数减少 8%-10%。若前期未控旺出现倒伏风险,优先采用物理支撑(如秸秆覆盖增墒)或生物调控(喷施海藻酸类叶面肥增强茎秆韧性)。

(三)化学除草绝对禁区

此阶段小麦对除草剂极度敏感,任何茎叶处理剂(如甲基二磺隆、啶磺草胺)均可能导致:

幼穗分化异常,出现畸形穗(如 "哑铃穗"" 多头穗 ")。

花粉母细胞减数分裂受阻,导致结实率下降30%-50%。

根系吸收功能受损,影响灌浆期养分运输。

四、孕穗期区域化管理技术适配

(一)北方干旱半干旱区(华北、西北)

针对年均降水量<500 毫米区域,核心技术要点:

集雨补灌技术:利用微型集雨场(每亩配备 20-30 平方米集雨面积),在孕穗期关键期补充灌溉 1-2 次,单次灌水量 20-30 立方米 / 亩

抗逆性提升:叶面喷施 5% 氨基寡糖素水剂 1000 倍液,或 5% 腐殖酸水剂 500 倍液,增强植株保水能力,降低蒸腾速率 15%-20%

干热风预警:密切关注 4 月下旬-5月初气象数据,当出现 30℃以上高温 + 3 级以上风速 + 空气湿度<30% 的干热天气时,提前 2 天喷施 0.2% 硫酸锌 + 0.1% 维生素 C 溶液,减轻细胞膜损伤

(二)长江流域及南方多雨区

针对年均降水量>800 毫米区域,重点防控措施:

降湿防病体系:每隔 5-8 米开挖深 30-40 厘米的排水沟,做到 "雨停田干",降低田间湿度 10%-15%,延缓赤霉病孢子萌发。

精准施药技术:抓住 "见花打药" 关键期(田间开花率 5%-10% 时首次施药),选用内吸传导性强的药剂(如 50% 氰烯菌酯悬浮剂 100 毫升 / 亩),配合无人机静电喷雾技术,提高穗部着药率 30% 以上。

根系保护措施:雨后及时中耕松土,破除板结层,增加土壤通气性,促进根系发育,防止早衰导致的灌浆不足。

| 还没有对此评论! |

- ≡推荐阅读

- ≡推荐农业基地

- 重庆生鲜配送,蔬菜,

- 重庆亿禾蔬农业发展有限公司专营:重庆蔬菜配送、生态蔬菜配送[江津区]

电话:

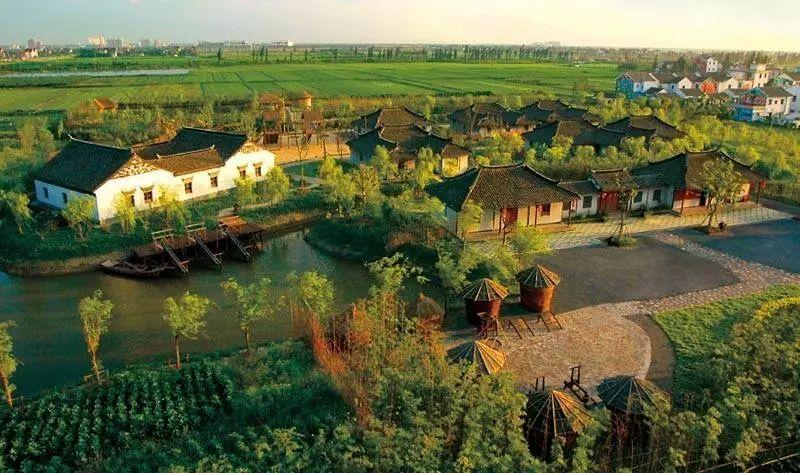

- 重庆市南川区【乡村振

- 重庆市南川区【乡村振兴田元综合体项目】使用权转让合作项目资源[南川区]

电话:

- 重庆小区绿化花卉,市

- 重庆市祥贵源生态旅游开发有限公司除主要从事花卉,苗木,保健[潼南区]

电话:

- 现在野猪肉可以吃了,

- 现在野猪肉可以吃了,重庆野猪肉大量批发。喜欢土货的朋友都可[渝北区]

电话:

- 重庆鲜黄牛肚批发,毛

- 黄牛肚大量批发,有需要的朋友可以联系我们这个是真正新鲜的毛[巴南区]

电话:

- 重庆花卉种植批发,小

- 我们的产品主要有: 草花系列:金盏菊、万寿菊、国庆菊、翠菊[潼南区]

电话:

- 重庆乔木园林种植基地

- 我们是一家大型*从事园林绿化 ,种植景园绿化树木[潼南区]

电话:

- 贵州毕节万亩樱桃批发

- 贵州毕节万亩樱桃快成熟了有需要的朋友可以来采摘,也可以直[巴南区]

电话:

- 长寿区云台镇300亩

- 长寿区云台镇鲤鱼村300亩土地出租流转,该地块交通方便,位[长寿区]

电话:

- 报名参加重庆私家菜园

- 久居繁华都市,是否想要回归乡野,带着孩子体验田园生活?重庆[巴南区]

电话: