小麦返青期第一遍药应该什么时候打?应该打什么药?

| 发布时间: | 2025/3/14 14:46:07 | 人气: | 1593 |

小麦返青期是春季管理的关键阶段,此时气温回升,病虫害开始活跃,直接影响分蘖成穗率和最终产量。抓住温度窗口、选对药剂组合、规范操作流程,可降低病虫害基数60%以上。

今天就和小编一起学习一下小麦第一遍药的施药时间、药剂选择和操作要点,助您抓住黄金窗口期,打好丰产基础。

一、第一遍药的最佳施药时间

1. 核心判断指标:温度与物候

小麦返青期以“心叶生长1-2厘米、50%植株进入返青”为标志,此时日平均气温需稳定在5℃以上。但施药的最佳温度需满足以下条件:

日平均气温≥10℃:低于此温度,药液吸收率下降,防治效果差。

极端天气避开:寒潮前3天或降雨后6小时内不宜施药,避免药效流失或冻害加重。

区域时间参考:

黄淮海地区(河南、山东):3月10日-20日。

长江流域(湖北、安徽):2月下旬-3月上旬。

北方地区(河北北部):3月底前完成。

2. 天气选择的“三看”原则

看墒情:土壤湿度以“手握成团、落地即散”为宜,过湿需晾墒,过干需补水。

看光照:选择连续晴天,上午10点至下午4点施药,药液吸收效率提升30%。

看风向:风速≤3级时作业,避免药液飘移引发周边作物药害。

二、药剂选择与科学搭配

1. 杀菌剂:靶向防治根部病害

返青期是纹枯病、根腐病等土传病害的侵染高峰,需重点喷施茎基部:

纹枯病:戊唑醇(10毫升/亩)或苯醚甲环唑(15毫升/亩),阻断菌丝扩展。

根腐病:噻呋酰胺(20毫升/亩)+恶霉灵(30毫升/亩),灌根效果更佳。

茎基腐病:氟环唑(10克/亩),抑制病原菌孢子萌发。

2. 杀虫剂:精准灭杀越冬虫源

蚜虫:吡虫啉(20克/亩)或噻虫嗪(15克/亩),持效期长达20天。

红蜘蛛:阿维菌素(30毫升/亩)或联苯肼酯(20毫升/亩),重点喷施叶片背面。

3. 营养与调节剂:促根壮苗防冻害

叶面肥:磷酸二氢钾(100克/亩)+糖醇锌(30克/亩),增强光合作用,预防小叶病。

调节剂:芸苔素内酯(10毫升/亩),缓解药害,促进弱苗转壮。

经典配方推荐:

经济型:戊唑醇15ml + 吡虫啉20g + 磷酸二氢钾100g,成本约15元/亩。

升级型:噻呋·戊唑醇悬浮剂40ml + 阿维·联苯菊20ml + 氨基酸叶面肥50ml,防效提升40%。

三、施药操作关键要点

1. 配药顺序与稀释技巧

正确流程:先加叶面肥→再溶可湿性粉剂→后加悬浮剂→最后乳油类药剂,每步需充分搅拌。

兑水量:人工喷雾30公斤/亩,无人机飞防1.5升/亩(需添加植物油助剂防蒸发)。

2. 喷施部位

重点喷施小麦茎基部(病害防控)和叶片背面(虫害灭杀),地头、田埂重复喷施。

3. 药害预防与补救措施

混用禁忌:除草剂与杀虫杀菌剂分开使用,间隔至少3天,避免小麦发黄。

药害急救: 轻度黄叶喷施0.3%尿素+1%葡萄糖溶液。重度灼伤灌水冲洗,并喷施芸苔素内酯+海藻酸修复。

四、常见问题解答

1. 施药后下雨需要补喷吗?

6小时内降雨需补喷50%药量;超过6小时则无需补救。

2. 弱苗田如何调整药剂?

减少杀虫剂用量30%,增施腐殖酸水溶肥,提升抗逆性。

3. 盐碱地注意事项

避免使用甲基二磺隆,改用双氟磺草胺,并配合滴灌腐殖酸钾降盐。

| 还没有对此评论! |

- ≡推荐阅读

- ≡推荐农业基地

- 重庆生鲜配送,蔬菜,

- 重庆亿禾蔬农业发展有限公司专营:重庆蔬菜配送、生态蔬菜配送[江津区]

电话:

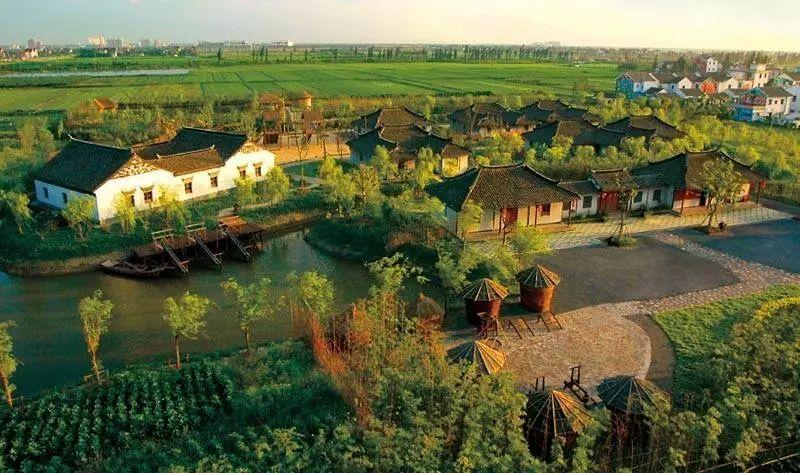

- 重庆市南川区【乡村振

- 重庆市南川区【乡村振兴田元综合体项目】使用权转让合作项目资源[南川区]

电话:

- 重庆小区绿化花卉,市

- 重庆市祥贵源生态旅游开发有限公司除主要从事花卉,苗木,保健[潼南区]

电话:

- 现在野猪肉可以吃了,

- 现在野猪肉可以吃了,重庆野猪肉大量批发。喜欢土货的朋友都可[渝北区]

电话:

- 重庆鲜黄牛肚批发,毛

- 黄牛肚大量批发,有需要的朋友可以联系我们这个是真正新鲜的毛[巴南区]

电话:

- 重庆花卉种植批发,小

- 我们的产品主要有: 草花系列:金盏菊、万寿菊、国庆菊、翠菊[潼南区]

电话:

- 重庆乔木园林种植基地

- 我们是一家大型*从事园林绿化 ,种植景园绿化树木[潼南区]

电话:

- 贵州毕节万亩樱桃批发

- 贵州毕节万亩樱桃快成熟了有需要的朋友可以来采摘,也可以直[巴南区]

电话:

- 长寿区云台镇300亩

- 长寿区云台镇鲤鱼村300亩土地出租流转,该地块交通方便,位[长寿区]

电话:

- 报名参加重庆私家菜园

- 久居繁华都市,是否想要回归乡野,带着孩子体验田园生活?重庆[巴南区]

电话: