大学教授惊天骗局!假学历、抄论文、编奖项,学校竟称

| 发布时间: | 2025/11/25 10:18:21 | 人气: | 4 |

江科大教授全履历造假还能当“高端人才”,校方却喊冤是受害者,背后的利益猫腻藏不住了。

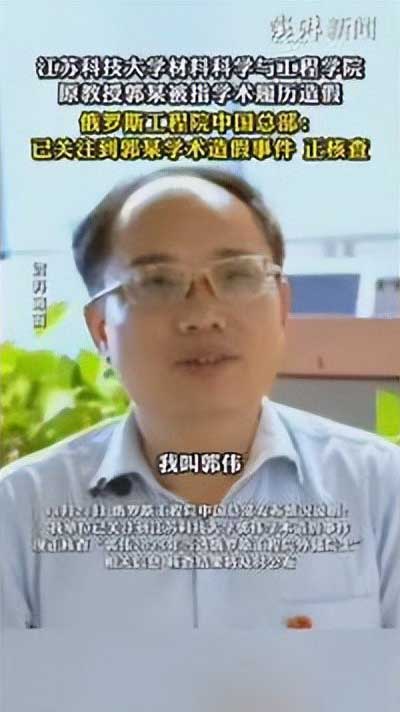

江苏科技大学原教授郭某的学术造假风波,越扒越让人脊背发凉。博士学历是假的、顶刊论文是抄的、国家级奖项是编的,就连核心学术成果都是冒用同名科学家的,这样一套“全虚假”履历,竟然能一路绿灯成为高校教授,校方一句“我们也是受害者”,真能把自己摘干净?

“影帝”的华丽开场:假学历、假论文、假奖项

郭某的履历,简直就是学术界的“变形金刚”。他的博士学历,是假的,发表在顶尖期刊的论文,是抄的,国家级的奖项,是自己编的。最离谱的是,连他最引以为傲的核心学术成果,都是冒用了另一个同名同姓的科学家。

试想一下,一个人的学术生涯,竟然是由一堆虚假信息堆砌起来的,这听起来就像是天方夜谭。可就是这么一个“全身而假”的家伙,却能堂而皇之地走进象牙塔,坐上教授的宝座,享受着国家和学校的资源。

这不禁让人好奇,在成为教授的这条路上,他究竟是如何“闯关”成功的?那些本应严格的审核机制,又为何集体“失明”了呢?

“受害者”的自辩:高校的“甩锅”艺术

当真相浮出水面,江苏科技大学第一时间跳出来,摆出一副“我们也是受害者”的姿态。校方科技处更是抛出了一句让人啼笑皆非的解释:“同名科学家太多,没分清。”这句话听起来就像是幼儿园小朋友为自己犯错找的蹩脚借口。

稍微有点常识的人都知道,核实一个学者的学术背景,绝不是仅仅看个名字那么简单。作者单位、研究方向、过往项目经历,甚至在专业领域内稍作打听,都能轻易辨别真伪。如果连这些基本的核查都做不到,那高校的人才引进审核,究竟是“把关”还是“走过场”?

更何况,学校在事发之初的通报中,已经白纸黑字地承认了“审核把关不严”。如今又自称“受害者”,这不就是明晃晃的自相矛盾吗?这种“既当裁判又当运动员”式的自辩,不仅无法平息众怒,反而暴露了学校试图推卸责任的真实意图

学生的愤怒:揭开虚伪的“教授”面具

真正让这出闹剧变得无法收拾的,是郭某的学生,博士生林楚的勇敢爆料。林楚的经历,如同一个放大镜,将郭某的虚伪和不负责任暴露无遗。从入学到退学的半年时间里,林楚从未见过这位所谓的“教授”上一节课,也没有得到过一次真正的学术指导。

更讽刺的是,学校为郭某安排的两门硕士课程,他以一句轻飘飘的“没时间”就推掉了。那么,这位“大忙人”教授都在忙些什么呢?答案令人咋舌,他让学生帮他取快递、制作PPT、跑报销。当林楚在报销单里发现虚假宣传费和虚构的实验经费时,他选择了向学校举报。

然而,他的举报如泥牛入海,没有激起一丝涟漪。学生的亲身经历,是对郭某“教授”身份的最大讽刺,也让人们开始质疑,这样一个尸位素餐、弄虚作假的“教授”,为何能在学校里安然无恙?学校对学生的呼声置若罔闻,又隐藏着怎样的猫腻?

利益捆绑:心照不宣的“合作”

为什么一个如此明显的造假者,却能长期占据教授的位子,拿着科研经费却不履行教学职责,学校却视而不见?答案或许就藏在国家知识产权局的专利申报记录里。数据显示,郭某牵头申报的六项专利中,赫然出现了学校领导的名字。

这下,一切都变得清晰起来。这哪里是什么简单的学术造假,分明是心照不宣的利益交换。郭某心知肚明,只要能拉上学校领导,用科研经费“运作”一番,花钱找人代笔论文,代为申报专利,就能把自己打造成一个“学术大牛”。

而学校呢,则可以通过引进这样的“高端人才”,提升自身的学术声誉,争取更多的科研资源和教育经费。这种各取所需的利益捆绑,使得郭某的造假行为一路绿灯,畅通无阻。学校不再是单纯的“受害者”,而是学术骗局中不可或缺的“利益共同体”。

虚假繁荣:高校“抢人才”的盲区

这些年,各高校为了争夺“帽子人才”,可谓是铆足了劲,不惜重金。这股“抢人”热潮,催生了学术圈的虚假繁荣。然而,在追逐“名师”光环的背后,很多高校却忽略了最基本的审核和把关。

郭某的造假手段并不高明,学历、奖项等核心信息,只要通过官方渠道稍加核实,便能轻易戳穿。他之所以能蒙混过关长达两年之久,说到底,并非其手段多么高超,而是因为有人“睁一只眼闭一只眼”,甚至可能存在关键人物的“打招呼”,让招聘流程形同虚设。

深度追责:打破学术欺诈的“黑箱”

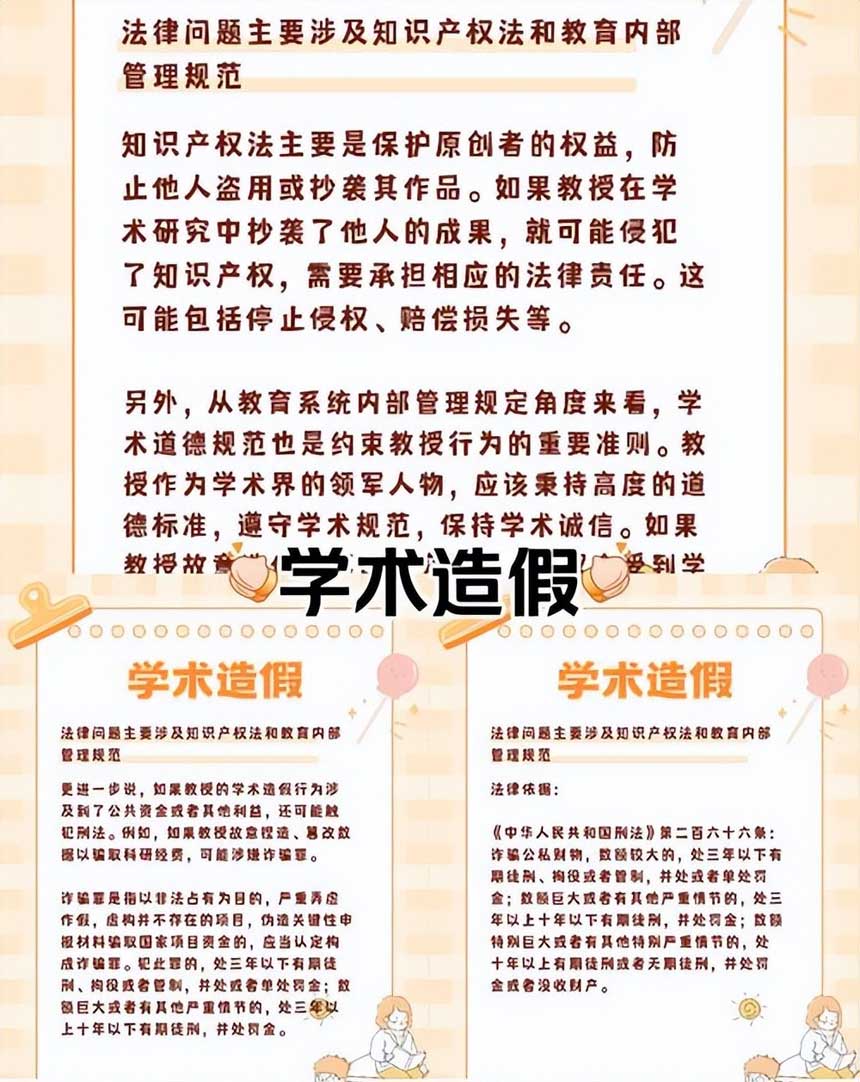

郭某事件,已经不仅仅是单纯的学术不端,而是性质恶劣的学术欺诈。面对如此严重的指控,校方再想用“受害者”的身份蒙混过关,显然是行不通了。一个真正的受害者,会对自己学生的举报置之不理吗?会允许造假者拉着领导一起申报专利吗?

答案是否定的。因此,要彻底查清真相,绝不能再让江苏科技大学“自己查自己”。必须引入更高级别的上级主管部门和警方介入,进行独立彻底的调查。

我们需要弄清楚,郭某的虚假履历究竟是如何通过层层审核的?在申报专利的背后,是否存在利益输送和权钱交易?那些收到学生举报却迟迟不予处理的人,到底在害怕什么,又在掩盖什么?

只有将这些疑问逐一查清,严肃追究所有责任人的责任,才能给蒙受损失的学生一个公正的交代,才能刹住学术界这股愈演愈烈的造假歪风。

学术研究容不得半点虚假,高校作为培养人才、守护学术诚信的殿堂,更不能沦为造假者的“保护伞”。

希望郭某事件能给所有高校敲响警钟:人才引进,绝不是简单的“面子工程”,审核把关,更不是可以“走过场”的形式主义。唯有坚守学术诚信的底线,回归教育的本质,才能培养出真正有真才实学的人才,才能让我们的学术界重回风清气正的轨道。

| 还没有对此评论! |

- ≡推荐阅读

- ≡推荐农业基地

- 重庆生鲜配送,蔬菜,

- 重庆亿禾蔬农业发展有限公司专营:重庆蔬菜配送、生态蔬菜配送[江津区]

电话:

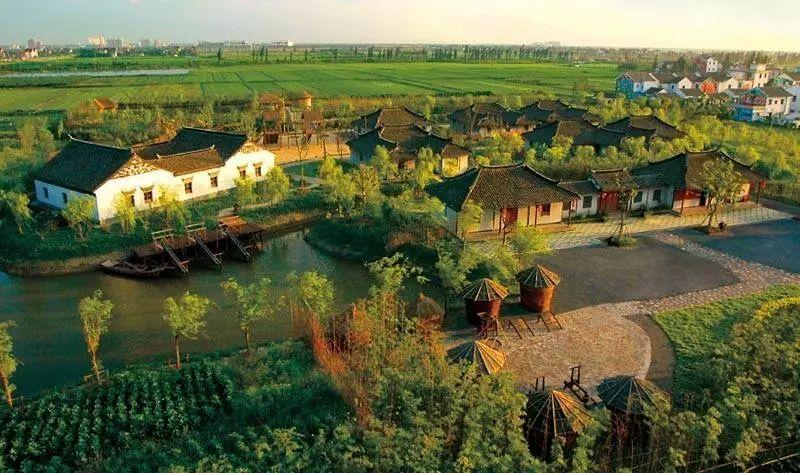

- 重庆市南川区【乡村振

- 重庆市南川区【乡村振兴田元综合体项目】使用权转让合作项目资源[南川区]

电话:

- 重庆小区绿化花卉,市

- 重庆市祥贵源生态旅游开发有限公司除主要从事花卉,苗木,保健[潼南区]

电话:

- 现在野猪肉可以吃了,

- 现在野猪肉可以吃了,重庆野猪肉大量批发。喜欢土货的朋友都可[渝北区]

电话:

- 重庆鲜黄牛肚批发,毛

- 黄牛肚大量批发,有需要的朋友可以联系我们这个是真正新鲜的毛[巴南区]

电话:

- 重庆花卉种植批发,小

- 我们的产品主要有: 草花系列:金盏菊、万寿菊、国庆菊、翠菊[潼南区]

电话:

- 重庆乔木园林种植基地

- 我们是一家大型*从事园林绿化 ,种植景园绿化树木[潼南区]

电话:

- 贵州毕节万亩樱桃批发

- 贵州毕节万亩樱桃快成熟了有需要的朋友可以来采摘,也可以直[巴南区]

电话:

- 长寿区云台镇300亩

- 长寿区云台镇鲤鱼村300亩土地出租流转,该地块交通方便,位[长寿区]

电话:

- 报名参加重庆私家菜园

- 久居繁华都市,是否想要回归乡野,带着孩子体验田园生活?重庆[巴南区]

电话: