山城反腐新风暴:副市长江敦涛落马背后的权力监督密码

| 发布时间: | 2025/10/30 21:07:34 | 人气: | 75 |

10月25日,中央纪委国家监委一则通报引发震动:重庆市副市长江敦涛涉嫌严重违纪违法被查。这位从山东跨省调任的副部级官员,成为二十大后重庆首位落马的市政府领导班子成员。从青岛崂山区委书记到淄博、潍坊市委书记,再到直辖市副市长,江敦涛的仕途轨迹为何在重庆戛然而止?其分管住建、自然资源等实权领域,又暴露出哪些制度漏洞?

厅官落马再敲警钟:重庆五年反腐数据透视

近五年来,重庆共查处25名厅局级干部,其中分管经济建设的官员占比达68%。与全国平均水平相比,重庆在城建、国土等领域的查处率高出12个百分点。江敦涛案延续了这一特点——其分管的规划和自然资源、住房城乡建设等领域,正是权力寻租的高发区。

数据显示,2022年重庆土地出让收入达2100亿元,同比增长15%,而同期涉及土地审批的违纪案件占比却高达31%。这种"经济高地成为腐败重灾区"的现象,印证了权力集中与监督缺位的共生关系。

审批权寻租链:城建领域腐败解剖样本

江敦涛案暴露出城建领域三大关键腐败环节:土地出让中的容积率调整常成为利益输送暗门,某开发区副主任曾通过修改规划条件收受开发商贿赂1200万元;工程招投标存在"明标暗定"现象,2023年重庆查处的17起国企腐败案中,14起涉及围标串标;资质审批环节的"绿色通道"更易滋生权钱交易,某房企为快速获取开发资质,向审批人员行贿达项目总投资的3%。

这些案例揭示出"审批权变现"的共性路径:决策过程缺乏透明度,自由裁量权过大,且"一把手"权力往往凌驾于集体决策之上。

数字化反腐的"重庆实验"

重庆纪委监委的创新举措正在改变传统监督模式。"码上举报"平台2023年收到线索量同比增长37%,其中40%涉及国企领域;通过建立领导干部插手干预事项数据库,已自动预警异常关联交易83起;建设工程招投标全流程电子留痕系统,使得万盛经开区城投公司违规借贷案得以快速锁定证据。

这种"技术+制度"的双重防控,将监督触角延伸到权力运行的毛细血管。例如智慧监督系统通过分析"夜间审批""跨省转账"等异常数据,已发现17起隐蔽性腐败线索。

异地调任干部的监督困局与破题

江敦涛跨省任职被查,暴露出异地交流干部的监督难题。中组部"凡提四必"审查机制在实践中面临档案信息不对称、考察期过短等执行瓶颈。部分外调干部利用"水土不服"表象掩盖违纪行为,甚至出现"带病提拔"后加速敛财的情况。

重庆推行的"追溯期延长至任前三年"新规,将离任审计与任期审计深度绑定。该制度实施以来,已发现5起外调干部在原任职地的违纪问题,其中3起涉及土地出让违规操作。

反腐没有休止符:山城治吏的启示

重庆构建的"办案—整改—治理"闭环机制,通过重点领域专项巡视与智慧监督的组合拳,实现了从个案查处到系统治理的跃升。随着"受贿行贿一起查"政策的深入推进,工程建设领域将持续成为反腐主战场。江敦涛案再次印证:反腐败斗争永远在路上,唯有将权力关进制度的笼子,才能守护好山城发展的政治生态。正如中央纪委全会强调的,要永远吹冲锋号,把严的基调长期坚持下去。

| 还没有对此评论! |

- ≡推荐阅读

- ≡推荐农业基地

- 重庆生鲜配送,蔬菜,

- 重庆亿禾蔬农业发展有限公司专营:重庆蔬菜配送、生态蔬菜配送[江津区]

电话:

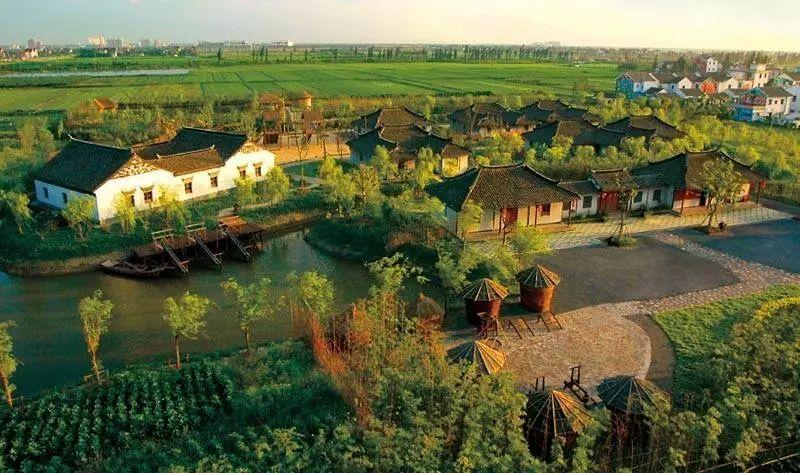

- 重庆市南川区【乡村振

- 重庆市南川区【乡村振兴田元综合体项目】使用权转让合作项目资源[南川区]

电话:

- 重庆小区绿化花卉,市

- 重庆市祥贵源生态旅游开发有限公司除主要从事花卉,苗木,保健[潼南区]

电话:

- 现在野猪肉可以吃了,

- 现在野猪肉可以吃了,重庆野猪肉大量批发。喜欢土货的朋友都可[渝北区]

电话:

- 重庆鲜黄牛肚批发,毛

- 黄牛肚大量批发,有需要的朋友可以联系我们这个是真正新鲜的毛[巴南区]

电话:

- 重庆花卉种植批发,小

- 我们的产品主要有: 草花系列:金盏菊、万寿菊、国庆菊、翠菊[潼南区]

电话:

- 重庆乔木园林种植基地

- 我们是一家大型*从事园林绿化 ,种植景园绿化树木[潼南区]

电话:

- 贵州毕节万亩樱桃批发

- 贵州毕节万亩樱桃快成熟了有需要的朋友可以来采摘,也可以直[巴南区]

电话:

- 长寿区云台镇300亩

- 长寿区云台镇鲤鱼村300亩土地出租流转,该地块交通方便,位[长寿区]

电话:

- 报名参加重庆私家菜园

- 久居繁华都市,是否想要回归乡野,带着孩子体验田园生活?重庆[巴南区]

电话: